Titre : BIO TCHAYEBA dit KABA : une figure emblématique de la résistance anticoloniale dans l’Atakora (1914–1917)

Résumé :

La présente contribution revisite l’histoire de la résistance armée menée par BIO TCHAYEBA, plus connu sous le surnom de KABA, dans la région de l’Atakora, au nord-ouest du Bénin. À partir des travaux du Pr Emmanuel Tiando, des témoignages oraux, de sources administratives coloniales et de documents mémoriels, cet article analyse le contexte, les modalités et les conséquences d’un soulèvement longtemps relégué aux marges de l’historiographie coloniale. L’étude propose une chronologie rigoureuse des événements ayant marqué cette insurrection, survenue entre 1914 et 1917, et souligne la dimension stratégique, spirituelle et sociale de l’engagement de KABA.

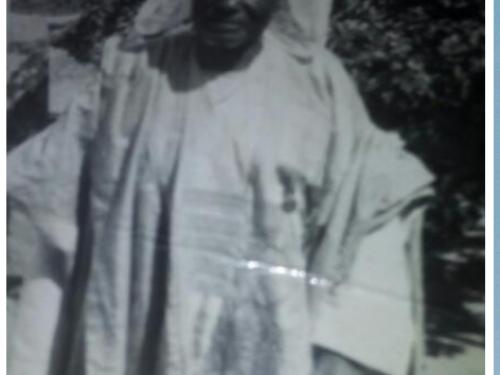

1. Origine et identité du résistant

D’après l’historien Emmanuel TIANDO, le héros connu sous le surnom de KABA portait en réalité le nom de BIO TCHAYEBA. Il serait né vers 1880 à Pélima, un village situé entre Natitingou et Kouandé, à environ cinq kilomètres au sud-est de Kotopounga. Il appartenait à la lignée des Okoma, un clan du groupe socioculturel Naténi. Les traditions orales recueillies dans la région attribuent à KABA des pouvoirs mystiques exceptionnels. Il aurait été capable de se rendre invisible aux projectiles et à ses ennemis, rendant toute tentative d’arrestation hasardeuse. Ces croyances ont renforcé sa légende auprès des populations locales qui ont massivement adhéré à sa lutte.

2. Contexte historique : un territoire en tension

À la suite de la répression du royaume de Béhanzin (1892–1894), la France cherche à imposer sa domination sur le territoire dahoméen. Mais dans les confins montagneux de l’Atakora, cette autorité reste contestée. En 1914, alors que la Première Guerre mondiale mobilise la métropole et ses colonies, KABA lance un mouvement d’insubordination armée. À cette époque, la mainmise coloniale sur l’Atakora demeure fragile. En 1915, KABA déclenche un soulèvement dans un contexte de rejet massif du portage forcé, de la fiscalité coloniale et du recrutement militaire. Face à une administration encore fragile, il engage une guerre de harcèlement, sabotage et insoumission. La résistance de KABA se déploie selon une logique de guerre d’usure : sabotage des routes, ponts, bâtiments administratifs, coupure des fils télégraphiques, attaques de courriers postaux. Les actions visent à paralyser l’appareil administratif colonial dans la région.

3. Chronologie de la résistance (1914–1917)

Le soulèvement de KABA s’intensifie à partir de 1915. À cette date, chaque village de l’Atakora se met en état de guerre. Les chefs coutumiers favorables à la colonisation sont ciblés. Le 29 janvier 1916, des violences éclatent à Sèmèrè contre le chef Assouma, accusé de connivences avec l’administration.

Le 18 avril 1916, le garde-cercle Oumarou est attaqué à Taïcou, suivi dans la nuit du 18 au 19 avril par une embuscade contre Legoff, adjoint du commandant de cercle. Ces incidents soulignent l’organisation stratégique de KABA, qui maîtrise parfaitement la géographie locale.

Le 23 avril 1916, une tentative d’arrestation de KABA sur l’axe Natitingou–Kouandé échoue. Dans une note du 4 août 1916, le gouverneur général Angoulvant ordonne au lieutenant-gouverneur du Dahomey de dresser un état des troubles.

Dans une note datée du 4 août 1916, le gouverneur général demanda au lieutenant-gouverneur du Dahomey de lui fournir des renseignements détaillés sur les zones troublées de la colonie. Le 25 août 1916, la décision fut prise d’intervenir militairement contre KABA, une opération fixée pour le 15 décembre 1916. L’administration coloniale mit alors en place tous les dispositifs nécessaires à la réussite de cette opération.

Le capitaine Renard fut chargé d’une mission préparatoire au Dahomey. Le 1er novembre 1916, il prit le commandement du cercle de l’Atakora. Parallèlement, une vaste concentration de troupes et de moyens logistiques s’organisa entre Bembèrèkè et Kouandé. Tout semblait prêt pour lancer l’offensive contre KABA.

Cependant, la situation se dégrada dans le cercle du Moyen-Niger, au nord-est du Dahomey : une insurrection menée par BIO GUERRA venait d’éclater, perturbant l’accès stratégique aux territoires du Niger. Le lieutenant-gouverneur fut donc contraint de réviser le plan initial. Il fut décidé de commencer la répression par la région du Borgou, afin de sécuriser cette voie d'accès essentielle.

Le 20 novembre 1916, le commandant Renard arriva à Bembèrèkè, où l’attendait déjà le lieutenant-gouverneur Noufflard. C’est ainsi que débuta la répression de la révolte de BIO GUERRA, qui s’acheva le 17 décembre 1916 avec la prise de Baoura (ou Baoula), localité où BIO GUERRA avait installé son Quartier Général.

Après cette phase, les troupes purent reprendre leur progression vers Kouandé. Le commandant Renard annonça que la concentration finale des forces serait achevée le 25 février 1917. Avec près de trois mois de retard sur le calendrier initial, les opérations contre KABA furent enfin engagées le 1er mars 1917.

4. La bataille de Datawori (7 avril 1917)

Les services de renseignements de Renard localisent KABA dans la zone de Tampobiré, précisément à Datawori, un site difficile d’accès situé dans un ravin traversé par la rivière Sarika. KABA s’y croit en sécurité, protégé par les rochers et la végétation dense. Le 7 avril 1917, à 14 heures, Renard lance l’assaut. Le combat dure quatre heures. À 18 heures, tout est terminé : Plus de 400 cadavres mutilés furent recensés à l’issue des affrontements, parmi lesquels pourrait se trouver celui de KABA. Toutefois, certaines sources orales soutiennent qu’en raison de ses puissantes capacités mystiques, il aurait échappé à la mort en se rendant invisible ou en disparaissant mystérieusement.On dénombre aussi 320 prisonniers, trois tirailleurs français tués, 27 blessés. La violence de l’assaut est rendue possible par l’usage de canons de 80 mm, grenades, et 26 000 cartouches. Le site est entièrement détruit.

5. Héritage et mémoire

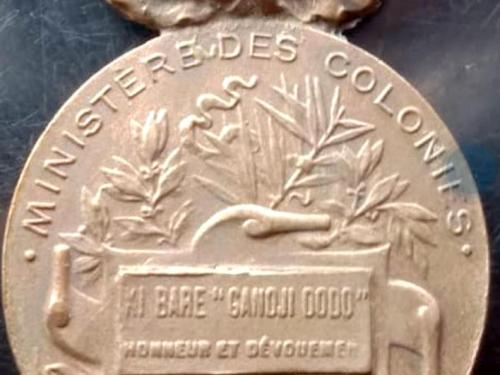

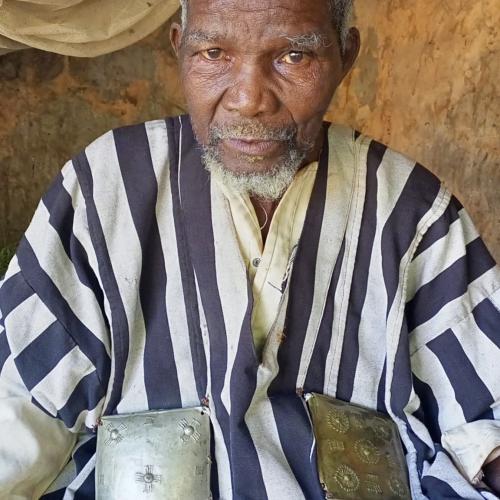

Selon Michel NAHOUAN, auteur du mémorial consacré à KABA sous l’égide du ministère de la Culture, la résistance de ce dernier aurait duré trois ans, de 1914 à 1917. Son souvenir est aujourd’hui ravivé par des cérémonies commémoratives et des publications scientifiques.

Le colonel Iropa Maurice KOUANDETE, dans son ouvrage KABA, un aspect de l’insurrection nationaliste au Dahomey (août 2010), souligne que plusieurs tentatives d’arrestation avaient échoué dès juillet 1916, notamment à Tchagaota.

Après la défaite de BIO GUERRA, plusieurs de ses compagnons rejoignent KABA, dont les chefs de Saoré , de Bagou, de Yana et le mystique KORA DAKRO, apportant à la résistance une dimension interrégionale.

Conclusion

La figure de BIO TCHAYEBA dit KABA mérite d’être pleinement réhabilitée dans le panthéon des résistants anticoloniaux d’Afrique de l’Ouest. Par son ancrage local, sa stratégie de guérilla, son inspiration spirituelle et sa portée régionale, KABA a incarné une forme de nationalisme précoce, enraciné dans les réalités sociopolitiques de l’Atakora. L’étude de sa trajectoire offre un éclairage indispensable sur les résistances du nord-Dahomey face à la colonisation française.