Résumé :

Cette étude examine la figure emblématique du souverain traditionnel Ky-Samah Omar, roi Boo de Ségbana (Nord-Est du Bénin), dont le long règne fut marqué par un engagement exemplaire contre l’infanticide et en faveur de l’éducation. En s’appuyant sur une analyse comparée avec d’autres figures traditionnelles africaines telles que le roi Njoya (Cameroun), le Kabaka Chwa II (Ouganda) ou le Mogho Naba (Burkina Faso). Cet article explore comment l’action sociale fonde une légitimité coutumière durable. Il interroge également les formes d’invisibilisation de ces figures dans la mémoire urbaine contemporaine.

Mots-clés : autorité traditionnelle, légitimation, Ky-Samah Omar, action sociale, mémoire d’Afrique, Ségbana

Introduction

Dans de nombreuses sociétés africaines postcoloniales, les figures traditionnelles sont à la fois porteuses d’un héritage culturel profond et confrontées à une redéfinition de leur rôle face à l’État moderne. Leur légitimité repose souvent moins sur des cadres institutionnels que sur leur capacité à répondre aux besoins sociaux de leurs communautés.

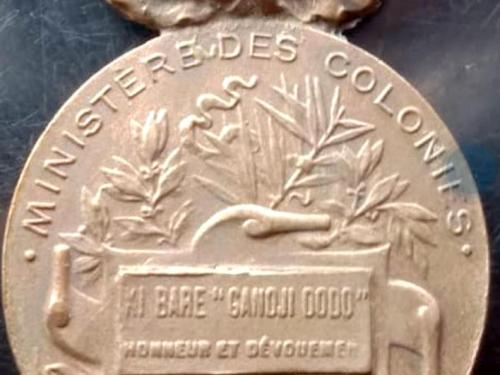

Le cas de Ky-Samah Omar, souverain de Ségbana, s’inscrit dans cette dynamique. Décédé le 26 juillet 1986 après cinquante ans de règne, il a su incarner une autorité traditionnelle utile, en engageant des luttes sociales marquantes, notamment contre l’infanticide et pour la promotion de l’éducation. Son expérience est ici mise en dialogue avec celles d’autres chefs traditionnels africains, pour en dégager les logiques communes de légitimation par l’action et les défis liés à leur mémoire dans les politiques contemporaines.

1. Défendre la vie : de la royauté morale à la souveraineté humaniste

Ky-Samah Omar s’est illustré par une lutte déterminée contre l’infanticide, une pratique alors enracinée dans certaines conceptions culturelles locales. Grâce à son autorité morale, il a permis de sauver de nombreux enfants dits « maudits », nés dans des contextes jugés défavorables. Plusieurs de ces enfants sont devenus des adultes influents, cadres dans l’administration et figures du développement local. Cette posture humaniste fonde une part essentielle de sa légitimité : celle d’un roi garant de la vie et du destin collectif.

Ce rôle de protecteur des vulnérables rappelle celui de Chwa II Kabarega au Buganda, qui, dès les années 1890, s’est opposé à certaines pratiques initiatiques violentes au sein de sa société. Ces figures montrent que l’autorité coutumière peut se légitimer non pas par la conservation stricte des traditions, mais par leur transformation en fonction des enjeux humains.

2. Éduquer pour transformer : l’autorité comme médiation avec la modernité

À l’époque coloniale, K-Samah Omar fut l’un des rares souverains traditionnels de la région à soutenir l’éducation formelle. Il encouragea la scolarisation des enfants, facilitant ainsi l’émergence d’une élite locale instruite. Ce positionnement en faveur de l’alphabétisation témoigne de sa capacité à à conserver une assise populaire dans le monde coutumier Boo

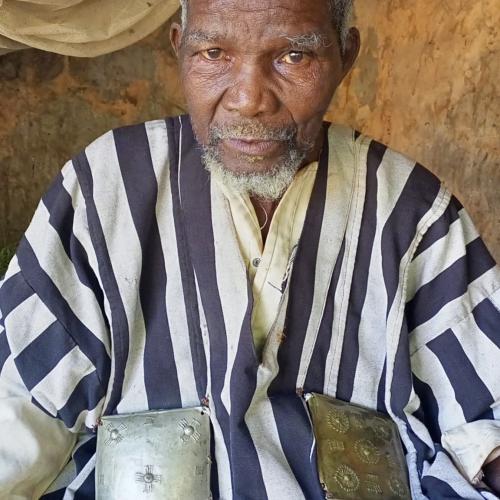

Les figures traditionnelles, comme K-Samah Omar, ont su négocier leur légitimité dans l’histoire en répondant aux besoins vitaux de leurs peuples, bien avant les institutions modernes. Leur rôle mérite une relecture anthropologique attentive , affirme Dr Oumarou BANI GUENE, historien et archéologue.

Un parallèle fort peut être établi avec Ibrahim Njoya, roi bamoun du Cameroun, qui inventa une écriture pour sa langue, créa des écoles et organisa une cour savante à Foumban. Ces figures montrent que l’autorité traditionnelle peut devenir un vecteur de modernité éducative, à condition de s’adapter au contexte tout en valorisant les références culturelles locales.

3. Mémoire et effacement : quel avenir pour les figures traditionnelles dans l’espace public ?

Après la mort de Ky-Samah Omar, un monument fut érigé en son honneur à l’entrée de Ségbana. Celui-ci fut cependant détruit lors des travaux de bitumage de la route Kandi-Ségbana-frontière Nigéria. Cet effacement révèle la faible reconnaissance des figures coutumières dans les processus contemporains de patrimonialisation.

Le Mogho Naba de Ouagadougou, figure de médiation respectée au Burkina Faso, illustre également ce paradoxe : très écouté lors des crises politiques, il reste pourtant marginalisé dans les politiques urbaines et la mémoire officielle. Cela interroge la place accordée aux autorités traditionnelles dans la construction de la mémoire nationale et des paysages symboliques urbains.

Conclusion

L’histoire de Ky-Samah Omar, chef traditionnel Boo, illustre comment l’action sociale qu’il s’agisse de sauver des vies ou de promouvoir l’école constitue une ressource centrale de légitimation. En cela, il rejoint des figures telles que Njoya, Chwa II ou le Mogho Naba, qui ont su ancrer leur autorité dans les défis de leur temps.

Alors que de nombreux pays africains repensent leur gouvernance locale, ces figures méritent une reconnaissance académique et institutionnelle plus forte. Leur mémoire, souvent effacée ou instrumentalisée, devrait être intégrée dans les politiques patrimoniales, afin de valoriser une forme de souveraineté enracinée, évolutive et tournée vers le bien commun.