Titre : À la recherche des origines lointaines de la fête du Jet de Feu (Tɛzu) chez les Boo : Hypothèse d’une filiation perse préislamique

Résumé

La fête du Jet de Feu, appelée Tɛzu en langue Boo (où Tɛ signifie « feu » et Zu, « lancé »), est une pratique rituelle de grande importance dans l’univers symbolique et spirituel du peuple Boo, établi dans le Nord-Est du Bénin

. Cet article explore l’hypothèse d’une origine lointaine de cette tradition dans les cultures zoroastriennes de l’antique Perse. En croisant données linguistiques, éléments mytho-historiques et références aux traditions festives iraniennes telles que le Chaharshanbeh Suri, l’étude ouvre une piste de réflexion sur une possible filiation culturelle entre les Boo, descendants légendaires de Kissira, et d’anciens peuples iraniens ayant fui l’expansion islamique au VIIe siècle.

1. Introduction : entre flamme rituelle et mémoire historique

Le Jet de Feu chez les Boo est une fête nocturne spectaculaire durant laquelle les jeunes lancent des bottes de paille enflammées dans l’air, marquant un moment fort du calendrier rituel. Si cette fête est aujourd’hui ancrée dans la culture Boo et célébrée principalement dans le nord du Bénin, certaines hypothèses laissent penser que ses origines pourraient être bien plus anciennes et géographiquement éloignées.

Selon la tradition orale et certains travaux de chercheurs béninois comme le professeur Félix Iroko, les Boo également appelés Boko pourraient descendre d’un peuple ayant quitté la Perse (Iran actuel) aux alentours de l’an 650, à la suite de leur refus d’adopter l’islam. Cette hypothèse est renforcée par des similitudes linguistiques et rituelles observées entre la fête Boo de Tɛzu et le Chaharshanbeh Suri, fête zoroastrienne toujours célébrée en Iran.

2-Étapes du rituel Tɛzu (jet de feu)

Aux dires de Dr Oumarou BANI GUENE, l’événement est ordonné par le chef traditionnel (roi ou chef de village), autorité légitime héritée. Il est annoncé à l’apparition de la lune correspondant au mois du rituel : cette phase lunaire signale le début des préparatifs. C’est une cérémonie de purification communautaire, de protection et de renouveau, marquant la transition vers une nouvelle année.

a. Préparatifs rituels

Le chef politique et le chef religieux (souvent le "chef de terre") organisent la mobilisation des populations : jeunes, enfants, femmes. Les participants préparent des bottes de paille bien enroulées, souvent maintenues par des cordes. Une eau rituelle est préparée et déposée à la devanture du chef ou du roi. Cette eau sert à nettoyer les pieds des participants pour ne pas rentrer souillés après le rituel. Il est recommandé d’éviter les habits inflammables, signe que le rituel est aussi dangereux si mal encadré.

b. Début de la cérémonie

Tout le monde se dirige vers la partie ouest du village (lieu traditionnel du rituel).Un officiant religieux allume la première torche, souvent avec des braises.Il prononce une prière d'exorcisation, de purification, de bénédiction et de protection :

Invoque les ancêtres pour débarrasser la localité des maladies, malheurs, impuretés. Souhaite bonheur, santé, prospérité pour l’année nouvelle. Seuls les deux officiants principaux prononcent les paroles rituelles, mais tous les participants allument ensuite leurs bottes de paille.

c. Jet du feu

Les bottes de paille enflammées sont lancées les unes après les autres, chacun y participe. La tradition veut qu’on ne se retourne pas après avoir jeté sa torche (signe de purification complète). Après le départ des chefs, la cérémonie devient ludique, parfois incontrôlée chez les jeunes : usage de pneus, de caoutchouc, de beurre de karité dans les torches, rendant la pratique dangereuse.

d. Retour et fête communautaire

À la fin, les participants retournent au village sans se retourner, puis se purifient à l’eau rituelle. C’est un moment festif : on mange, danse, partage les restes du sacrifice fait pendant le Ramadan (dans certaines localités islamisées).Les femmes chantent, les jeunes dansent : c’est une libération psychologique, un renforcement du lien communautaire, une transition collective vers la nouvelle année.

3. L’étymologie de Tɛzu

et la mémoire du feu sacré

Le terme Tɛzu en langue Boo(Boko) est formé de deux éléments :

Tɛ : le feu

Zu : le lancé

Ce composé traduit littéralement l’acte rituel de lancer le feu dans l’air, geste hautement symbolique qui peut être interprété comme une offrande, une purification ou une invocation. Ce geste a des parallèles frappants avec la tradition iranienne du Chaharshanbeh Suri, où les participants sautent au-dessus de flammes en invoquant la santé et la vitalité. Le mot feu en persan est آتش (âtaš) — prononcé aah-tesh — une phonétique étonnamment proche de Tɛ, qui pourrait, même si cela reste hypothétique, traduire une mémoire linguistique résiduelle. Ce genre de trace linguistique constitue une piste pour les études comparatives entre les langues africaines et indo-iraniennes.

3. Chaharshanbeh Suri : une fête du feu zoroastrienne

Le Chaharshanbeh Suri, littéralement « mercredi rouge » ou « mercredi du feu », est une célébration qui remonte à l’Empire achéménide (VIe siècle av. J.-C.), ancrée dans la religion zoroastrienne. Célébrée le dernier mardi soir de l’année persane, cette fête marque une transition rituelle vers le Nowruz (nouvel an iranien).Elle consiste à sauter par-dessus de petits feux tout en récitant la formule :

> Zardi-ye man az to, sorkhi-ye to az man

« Prends ma pâleur (la maladie), donne-moi ta rougeur (la santé, la vitalité) ».

Ce rituel de purification, lié au feu sacré, fait écho au Tɛzu Boo qui, lui aussi, a un caractère de régénération spirituelle. Chez les Boo, mercredi est consacré aux sacrifices et aux cérémonies mystiques.

4. Convergences linguistiques significatives : âtaš et sorkhi / Tɛ et sausi

Au-delà des pratiques rituelles, des correspondances linguistiques étonnantes peuvent être observées entre la langue Boo et le persan ancien (farsi). Deux éléments majeurs retiennent l’attention :

Le mot “feu” :

En persan, âtaš (aah-tesh) signifie feu. En Boo, le mot Tɛ désigne également le feu.

Cette proximité phonétique suggère un tronc commun très ancien ou un transfert culturel et linguistique profond.

Le mot “santé / vitalité” :

Dans la formule du Chaharshanbeh Suri, le mot persan sorkhi (rougeur) est une métaphore de la santé et de la vitalité.

En langue Boo, le mot sausi signifie littéralement prière exaucée. Ce mot est souvent utilisé pour demander la santé d’un malade. La finalité est la santé ou vitalité.

Cette similarité va au-delà de la coïncidence phonétique : elle associe le même sens à des mots presque identiques dans deux cultures géographiquement et historiquement éloignées. Cela renforce l’hypothèse selon laquelle les Boo pourraient conserver des vestiges linguistiques d’un passé perse oublié ou transmis par migration.

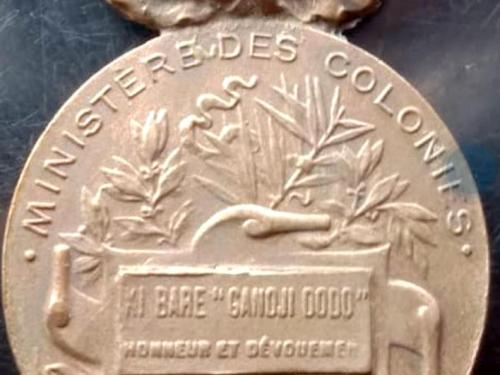

5. Une origine perse du peuple Boo ? Approche historique et anthropologique

Selon des traditions orales reprises par les élites culturelles Boo(Boko), leur ancêtre légendaire Kissira ou Ki-sia serait originaire de Perse. Les Boko auraient fui leur terre ancestrale à l’arrivée de l’islam, vers 650 après J.-C., et entamé une longue migration jusqu’aux savanes de l’actuel Bénin. L’interview du professeur Félix IROKO, diffusée sur Radio Bénin lors de la Journée africaine des peuples autochtones, confirme que des groupes installés dans la vallée du Niger, tels que les Tchenga, sont autochtones depuis le VIIe siècle, d’après les données archéologiques. Cela pourrait indiquer une migration ayant duré environ un demi-siècle depuis l’Iran vers l’Afrique de l’Ouest.

6-Analyse

Certains courants d’opinion tendent à associer la fête de Tɛzu à des pratiques religieuses musulmanes, avançant notamment que ce jour coïnciderait avec la consommation des restes de la viande sacrificielle de la Tabaski. Toutefois, cette lecture est contestée par Aboubakar OROU MORA, islamologue, qui précise qu’aucun fondement religieux ne permet de faire un lien direct entre Tɛzu et la célébration de l’Aïd al-Adha. Selon lui, le 10e jour du mois de Tɛzu correspond en réalité, dans la tradition islamique, à la commémoration de la délivrance des Hébreux de l’esclavage en Égypte, une victoire sur Pharaon. Le Prophète Mohamed aurait recommandé aux fidèles de jeûner les 9e et 10e jours de ce mois, suivant en cela la tradition des prophètes antérieurs.

De son côté, le Dr Oumarou BANI GUENE, archéologue et historien, met en garde contre les dérives idéologiques de certains leaders religieux contemporains qui ambitionnent de faire disparaître la fête de Tɛzu dans les régions Boo(Boko). Il appelle les populations Boo à une vigilance culturelle et à la sauvegarde jalouse de leurs pratiques ancestrales, qui constituent un marqueur fort de leur identité collective.

En tant qu’auteur de cette étude, nous proposons une lecture historique et symbolique complémentaire. Selon les traditions orales, l’ancêtre mythique des Boo, Kissira, aurait fui l’Iran pour avoir refusé d’adhérer à la religion du prophète Mohamed, lequel, selon certaines interprétations locales, aurait eu pour symbole le feu. Pour conjurer le mal et attirer les bénédictions à l’aube de chaque nouvelle année, Kissira aurait institué le Tèzu – le « jet de feu » – célébré chaque dernier mercredi précédant l’année nouvelle. Cette pratique serait donc un acte rituel ancien, antérieur à l’islam, destiné à purifier l’espace social et ouvrir un nouveau cycle de vitalité. Aujourd’hui encore, les Boo considèrent le mercredi de Tɛzu comme le jour des sacrifices, et le jeudi qui suit comme le moment où les divinités reçoivent ces offrandes. Il serait souhaitable que les autorités traditionnelles des chefferies mandingues réinstaurent cette fête, en choisissant le dernier mercredi avant le passage à la nouvelle année. Si les peuples Boo, Tchenga, Samo, Yacouba, Bissa, Bokobarou, Busa, Bissanga et d’autres groupes mandingues revendiquent une origine commune en Iran ou en Perse, il est possible que les vagues migratoires aient entraîné la perte de ce rituel dans plusieurs de ces communautés. La réhabilitation du Tɛzu dans ces groupes pourrait ainsi constituer un puissant levier de reconnexion aux racines profondes de leur spiritualité.

Nous formulons l’hypothèse que la langue originelle des Boo serait le Farsi ancien, ce qui ouvre une perspective de recherche comparative entre les langues mandingues et le persan ancien. Une telle étude pourrait renouveler notre compréhension des origines orientales de certaines pratiques culturelles ouest-africaines, et éclairer les logiques de résistance symbolique qui ont permis à des peuples comme les Boo de préserver leur autonomie spirituelle face aux grandes religions monothéistes.

7. Perspectives de recherche et enjeux identitaires

Cette hypothèse de filiation culturelle et rituelle entre les Boo et la Perse préislamique appelle à des recherches complémentaires :

Comparaisons linguistiques rigoureuses (notamment phonétiques, morphologiques et sémantiques) entre le Boo et le vieux persan.

Études en anthropologie historique et traditions orales.

Recherche génétique pour traquer d’éventuels marqueurs orientaux.

Archéologie des lieux de passage des Boo.

Les autorités traditionnelles Boo pourraient confier un mandat de recherche à une équipe pluridisciplinaire bénino-iranienne pour valider ou infirmer cette filiation culturelle.

Excellente démarche scientifique. Voici une comparaison croisée rigoureuse entre la pratique du Tèzu chez les Boo et les rituels similaires chez les anciens Perses (Iraniens), notamment dans la tradition zoroastrienne, qui constitue une base spirituelle importante de l’Iran préislamique.

8-Conclusion : la flamme de la mémoire Boo remonterait-elle à la Perse ?

L’étonnante proximité entre Tɛ et âtaš, entre sausi et sorkhi, ainsi que les similitudes rituelles entre Tɛzu et Chaharshanbeh Suri, soulèvent des questions passionnantes sur l’origine lointaine du peuple Boo. Bien que cette hypothèse demande encore des validations scientifiques solides, elle réveille une mémoire profonde et invite à revaloriser le patrimoine spirituel et culturel Boo. Le Jet de Feu ne serait donc pas qu’un rite local, mais le reflet d’une mémoire universelle, celle d’un peuple porteur de lumière, de feu sacré et d’identité millénaire.

Références bibliographiques

IROKO, F. (interview par Henri N'Dah Sekou, Radio Bénin, Journée africaine des peuples autochtones)

Boyce, M. (2001). Zoroastrians: Their Religious Beliefs and Practices. Routledge.

Savory, R. M. (1980). Iran under the Safavids. Cambridge University Press.

Alinei, M. (2000). Etymological Connections between Persian and African Languages. Linguistic Hypotheses Review.