Titre : Màsà-daa, pratique ancestrale aux dimensions sociétales: organisation et portée.

Par :

Oumarou S. BANNI GUENE

Professeur certifié d’histoire et de géographie à la retraite

Docteur en Histoire et Archéologie Africaines

Membre fondateur du Laboratoire d’Archéologie, d’Analyse et d’Expertise Patrimoniale (LAAEP)-de l’Université d’Abomey Calavi (UAC)/DHA

Chercheur indépendant

Email : bannigueneoumarou@gmail.cometbanniguene@yahoo.fr

Tél : +229 01 97 09 17 14/ 01 95 28 66 28

Introduction

La pratique ancestrale de Màsà-daa est vieille de plusieurs millénaires. Ainsi, tout comme des outils lithiques et des outils en bois ont transcendé par chevauchement le paléolithique, le néolithique et la protohistoire, Màsà-daa a autant résister au temps. Nonobstant les profondes mutations intervenues dans les sociétés humaines depuis lors, et en dépit de la temporalité des principales actrices du Màsà-daa (les femmes), la pratique de Màsà-daa a résisté et a survécu au temps. Certainement son caractère sociétal justifie une telle longévité.

1. Fondements des dimensions sociétales de Màsà-daa

L’éclairage sur les dimensions sociétales de Màsà-daa pousse la réflexion au-delà de sa définition littérale et sémantique ainsi que de sa simple description. Il conçoit plutôt Màsà-daa comme activité de production soit-il primaire ou empirique. Ainsi compris, Màsà-daa doit être placé dans son contexte historique. Car, c’est l’examen de ce contexte historique qui permet de cerner les aspects sociétaux de Màsà-daa. En effet, en tant que mode de production primaire, la pratique touche ou influence tous les secteurs de l’existence de la société globale Boo.

Le cadre historique prend en compte la double dimension temporelle de l’événement de Màsà-daa, de l’évolution de l’ensemble de la société Boo ainsi que de l’historicité dudit évènement et du groupe humain concerné. Elle permet de déterminer la nature des rapports sociaux qui lient les acteurs en tant que membres du même groupe humain et également celle de la situation dans laquelle ces mêmes acteurs sociaux se définissent à la fois comme existence individuelle (O. Banni Guene et R. Bio Faï, 2023).

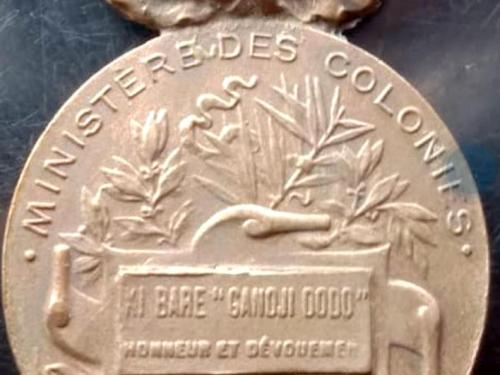

S’agissant particulièrement de la société Boo, les femmes auxquelles ont pouvaient offrir comme présent les charges de Màsàet qui portaient des titres honorifiques féminins étaient les suivantes : Yɔ̃ Magara ou Gnon Magara à Busa. Certains historiens pensent que le titre était similaire à celui de Magira attribué à la reine mère dans le Kanem/Bornou. A Nikki, la Yɔ̃ Kolé en Boo et Gnon Kongui en Baatonu est la femme ayant des liens de parenté avec l’une quelconque des branches dynastiques du royaume. Dans le royaume de Kaïama, la femme qui faisait office de reine mère portait un titre honorifique relativement plus authentique. Elle était appelé Ky-Ye’zide. Traduit littéralement, cela voudrait dire, fille estimée du roi, parce qu’elle était absolument la nièce d’un roi. A Gbegourou, il y a le cas de Baee-Kiͻ en Boo et Baké Kirô en Baatonu. Nous n’avons pas suffisamment d’information relative aux ascendants de Baké Kirô. Il n’a pas été possible de cerner correctement sa filiation. Mais de par son prénom Baké on peut déduire qu’elle était la troisième fille d’une fratrie d’enfant. Le nom qu’elle a porté n’était pas issu des noms princiers ou même des titres honorifiques attribué à la femme en milieu Boo et Baatonu, sa filiation était probablement celle des Bouchés.

Dans les régions de Ségbana, notamment à Libantè et à Saonzi, on a connu respectivement, Nà-Maazεa et Nàa-Bilaͻ-Dimõ où simplement Nàa-Dimõ. (O. Banni Guene et R. Bio Faï, 2023).

On aperçoit aisément que Màsà-daa affecte aussi bien la structure de la société Boo à travers les rôles et les avantages assignés et attribués aux hommes et aux femmes. Par ailleurs, la pratique influence l’organisation de la société car, elle permet d’appréhender les rapports sociaux de productions et la nature des relations entre l’homme et son milieu naturel.

Màsà-daa revêt d’autres dimensions sociétales qui ne sont pas de l’ordre des constructions intellectuelles. Il y a par exemple l’aspect ludique et culturel remarquables à travers les chansons, tam-tams et danses, qui suivent la livraison des charges à qui de droit.

Il y a également l’esprit de compassion, de solidarité dont rend compte la pratique mémorielle de Màsà-daa depuis des temps immémoriaux jusqu’à nos jours. Cet esprit de solidarité dans les faits, est toujours perpétué à cause de l’éducation familiale qui en a fait une éthique, c’est à dire une valeur morale du peuple Boo. En effet, le système éducatif chez les Booͻ permet aux filles et aux garçons d’une part, aux femmes et aux hommes d’autre part de cerner le fonctionnement des concepts de masculinités et de féminités. Il permet également d’appréhender la répartition des rôles sociaux, qui façonnent ladite société et qui influencent la vie des hommes et des femmes ; ceci aussi bien dans leurs relations sociales que dans leurs rapports de travails (O. Banni Guene et R. Bio Faï, 2023).

Au terme de la réflexion sur les dimensions sociétales de la pratique endogène Màsà-daa, il convient alors de décrypter certains des aspects de sa portée et même des motifs de l’évènement.

2. L’organisation proprement dite de Màsà-daa et sa portée

Il s’agit ici d’insister sur les membres de la société qui sont impliqués dans le processus de Màsà-daa. Le rôle de l’homme est surtout de signaler à la femme (son épouse, sa sœur, sa maman, sa tante etc.) les zones où les arbres de karité ont abondement produit durant la saison en cour. Certes, l’homme n’accompagne pas la femme dans les brousses mais, lui indique avec précision la localisation des bosquets de Butyrospermum. Màsà-daa réussit parce que, avant le jour de son organisation, tellement de précautions sont prises.

Le rôle assigné aux dignitaires, précisément aux chefs religieux est de formuler des prières, d’invoquer les mânes des ancêtres afin que protection divine soit assurée aux généreuses femmes. Les liturgies verbales, les incantations c’est-à-dire les propos ésotériques contiennent les termes tels que :

À gè à su aafia ! pour dire allez et revenez saines et sauves sous la protection divine ;

Lua aa kεsε vῖ gawá pãsῖã ! pour dire que Dieu tout puissant vous fasse enjamber les mauvaises herbes (serpents, scorpions, tous dangers potentiels).

Gῖadeͻ, Baàͻ dͻaaε : Que nos aïeux, les peaux (trônes) vous précèdent comme guide et vous préservent de tout risques.

Dans une même localité Màsà-daa est généralement organisé, une, deux ou trois fois dans l’année. La collecte des noix de karité dans sa forme individuelle, dure trois à quatre mois au plus, de juin à septembre. Mais, l’initiative d’entreprendre Màsà-daa, forme collective et organisée de la collecte vient le plus souvent de l’une des responsables de l’association des femmes du village. Il s’agit par exemple de l’Iya-Igbε ou de Nàa-Dimõ, lorsque la collecte n’est pas organisée au profit de celles-ci.

Màsà-daa par essence, n’a rien de cultuel et d’occulte du moins à priori. Il est célébré surtout comme un évènement culturel, une occasion d’épanouissement de la communauté Boo. C’est la procession bruyante des femmes portant chacune son édifice à la traversée du village, qui attire une foule importante de curieux comprenant hommes, enfants, jeunes et vieilles. L’admiration que suscite Màsà-daa est comparable au passage des chevaux dont le bruit des grelots et des sabots attire les foules. C’est encore là un aspect sociétal de Màsà qui sera confié à Grâce ONG en vue de sa pérennisation. C’est d’ailleurs pour cette raison-là que les éléments composants l’assemblage (feuille, tige et corde) sont récupérés pour des besoins thérapeutiques. La longue file de femmes marchant en direction de la maison de l’ayant droit de ce jour, chantent au rythme de tam-tams et tambours. C’est une activité qui concerne essentiellement la femme, mais dans laquelle l’homme est impliqué d’une certaine manière.

Autrefois, il y a longtemps et très longtemps, nous a confié une informatrice « le groupe de femmes sollicités pour l’évènement se passe l’information de bouche à oreille, s’informe sur la localisation du lieu de collecte identifié, et conviennent du jour de départ ». Elles prévoyaient des réserves de nourritures : de l’akassa enroulé dans des feuilles, de la bouille, de l’eau et même un peu de miel dans de petites gourdes.

Ce jour-là déjà, le déplacement des femmes est animé par de petites chansons, des balivernes et autres canulars. Alors que, les noix de karités ne sont pas encore collectées, la chansonnière demande de temps en temps s’il faudrait s’arrêter pour apprêter l’assemblage ? Et aux autres de répondre en chœur Non ! Non ! Continuons encore ! Une telle animation surchauffe la forêt (là pkέ en Boo), disperse les oiseaux notamment les chauves-souris, les singes et éloigne en même temps les bêtes fauves. Ce premier jour-là, elles procèdent à la collecte et au ramassage des noix qu’elles entreposent soit prêt d’un camp peulh ou un champ ;en tout cas non loin du village. Elles apprêtent l’assemblage constitué des feuilles, des cordes et des tiges. L’arbuste dont la tige, les feuilles et la corde étaient jadis exclusivement utilisés est appelé Koò en Boo et a pour nom scientifique Cochlospermum planchonii (voir photo 2). Les feuilles d’Isobérina doca (Gbalà-là) sont également utilisées parce qu’elles ont un limbe très large et sont résistantes. Très accessoirement, les tiges et les feuilles d’un autre arbuste appelé Kpεkpà en Boos ont utilisés (Voir photo 3). C’est le lendemain que les femmes reviennent très tôt à l’aube pour procéder à la construction de l’édifice du Màsà en s’entraidant.

Point besoin d’insister outre mesure sur la façon dont les tiges apprêtées sont plantées à intervalle régulier dans la calebasse contenant déjà une certaine quantité de noix de karité. Toujours est-il que c’est méthodiquement que les feuilles sont placées, alignées et retenues vers l’extérieure par les tiges alors qu’elles sont maintenues en équilibre par les noix de karité à l’intérieur. C’est ainsi que l’édifice monte progressivement jusqu’à une hauteur atteignant parfois 80cm au-dessus du bord de la calebasse. Du bord de la calebasse vers le haut, les cordes sont attachées à intervalle régulier pour consolider l’édifice de forme tronc-conique. Quand les charges sont apprêtées l’équipe des joueurs de tam-tam est invitée.

3. L’ultime étape de Màsà-daa : la procession (bruyante)à travers le village

Alors les femmes sont chargées tour à tour et s’ébranlent vers le village dans un rang impeccable aux rythmes de tam-tam et de chansons. C’est dans une ambiance festive et tout en transpirant que la cohorte de femmes disciplinées traverse le village ; marque parfois de petits arrêts pour faire de l’exhibitionnisme. Il est important de signaler que, ce jour-là la femme n’insiste pas sur sa beauté personnelle. Elle préfère plutôt que l’on admire l’élégance de la charge qu’elle porte à cause du doigté avec lequel elle a construit l’édifice. C’est d’ailleurs pour cette raison que certaines femmes prennent le soin d’enjoliver à l’aide de peinture de couleurs variées les tiges.

Pourtant, lesdites tiges sont grattées et lissées de façons à leurs donner une couleur remarquablement blanche. Aussi, leur description dans les chansons est faite en les termes suivants : Sortez pour admirer Màsà, édifice construit avec les tiges blanches. En Boo, ce qui signifie : À bolε a mõn Màsà li pù gwa (li pù : pour tiges blanches).

Dans leur chant qui est une sorte de litanie, les femmes louent tour à tour les dignitaires du village concerné. Le chef du village, le chef des forgerons (Siaki), le chef des griots (Balaki), et Gnon-Kolé(responsables des femmes) sont tour à tour invoqués à travers des formules laudatives qui font l’éloge de chacun

Dans la chanson, l’élégance du Màsà est également évoquée à travers les onomatopées : Zotôôô ! Et Zolôôô ! Repris en chœur par les femmes. Le terme Zotôôô ! Décrit l’édifice Màsà vue de l’extérieure et fait allusion à sa forme imposante et son élégance majestueuse de par la parure. Quant à l’expression Zolôôô ! Elle rend compte de la capacité interne de l’édifice du point de vue profondeur, donc sa capacité à contenir le maximum de noix de karité.

Ces femmes sont conscientes que l’acte qu’elles entreprennent est bénéfique pour elles même en tant que actrices et pour l’ensemble de la communauté villageoise. C’est ce qui justifie le sens donné au contenu de leur chanson. Celle-ci est en fait une sorte de liturgie orale, dans laquelle sont formulées les prières de bonnes intentions. Ainsi, la chansonnière du groupe demande à tous les dignitaires interpellés dans la chanson de leur accorder grâces et bénédictions. Ils le feront en versant de l’eau sur les mânes et les tombes des ancêtres, en leur demandant de redresser tout ce qui est faussé du fait des erreurs du village, qui demandent pardon et réconciliation.

L’action de libation est demandée à tous les dignitaires où qu’ils se trouvent ; ceci à partir du jour de Màsà-daa et pour l’éternité.

Dans les paroles liturgiques, les femmes s’engagent à relever un défi en ces termes : qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il y ait orage, nous irons collecter et ramener les noix de karité !

Selon la localité où l’évènement a lieu, le défi concerne les marigots et cours d’eau environnant. Aussi diront-elles dans leur chanson :

La rivière Gãma (Piami) peut être en crue nous allons la franchir, pour aller au Màsà-daa !

La rivière Koloo (Ségbana) peut sortir de son lit, nous allons l’enjamber pour y aller !

A Sokotindji, nous avons entendu dire : le marigot Kpela-swa peut être rempli de toutes ses eaux, nous allons le traverser pour aller!

Ainsi, de la façon dont les dignitaires sont interpellés selon la localité abritant l’évènement, de la même manière, les éléments de la nature la concernant sont évoqués. Les eaux, les collines, montagnes, les brousses, avec lesquels divers pactes sont signés sont sollicités pour assurer protection au groupe des femmes, aux hommes et à tout le village.

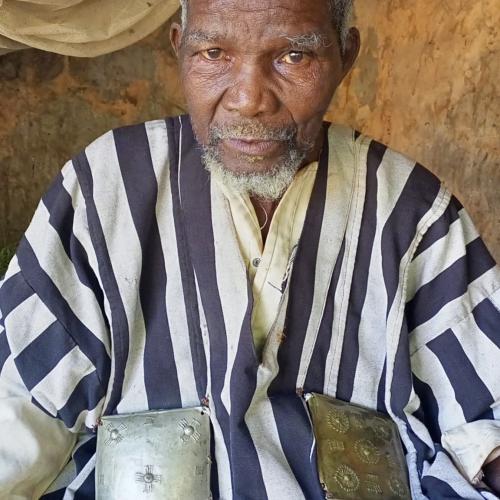

A la destination précédemment retenue, les nombreuses femmes déversent tour à tour leurs charges. Elles offrent ainsi un gros monticule de noix de karité en témoignage de la générosité et de la considération que la femme Boo voue aux détenteurs de pouvoir traditionnel.

En ce moment, les chansons, les tam-tams et les cris de joie résonnent de plus fort. Malgré la fatigue, les femmes se constituent en groupe pour danser le Kobi, rythme exclusivement féminin. De la bouillie diluée dans de l’eau (Ifɔ̀ↄ)est offerte aux femmes pour étancher leur soif. Des voix s’élèvent de partout, qui pour féliciter, qui pour souhaiter la bienvenue, qui pour formuler des bénédictions. C’est en ce moment que par exemple, un représentant du bénéficiaire du gros cadeau du jour transmet aux généreuses femmes, les remerciements et les félicitations. Au même moment, des enfants, des femmes et même des hommes fouillent dans le gros tas de noix de karité pour en soutirer les feuilles, les cordes et les tiges qui serviront à autre chose. C’est encore là, un autre aspect sociétal du Màsà-daa ; d’où son importance et la nécessité de le pérenniser.